Cimbra Histórica. El Puente del Ãguila

Lunes, 09 Octubre, 2023La Zona de AndalucÃa Oriental del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas participó en el número 349 de Cimbra, la revista de IngenierÃa Civil, dentro de su proceso de recuperación documental en relación al Puente del Ãguila, ubicado en el malagueño municipio de Maro.Â

Un artÃculo en el que se repasa la historia familiar de esta infraestructura y, por supuesto, sus aspectos técnicos. Os dejamos esta interesante publicación en una nueva entrega de âCimbra Históricaâ del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.Â

El Puente del Ãguila

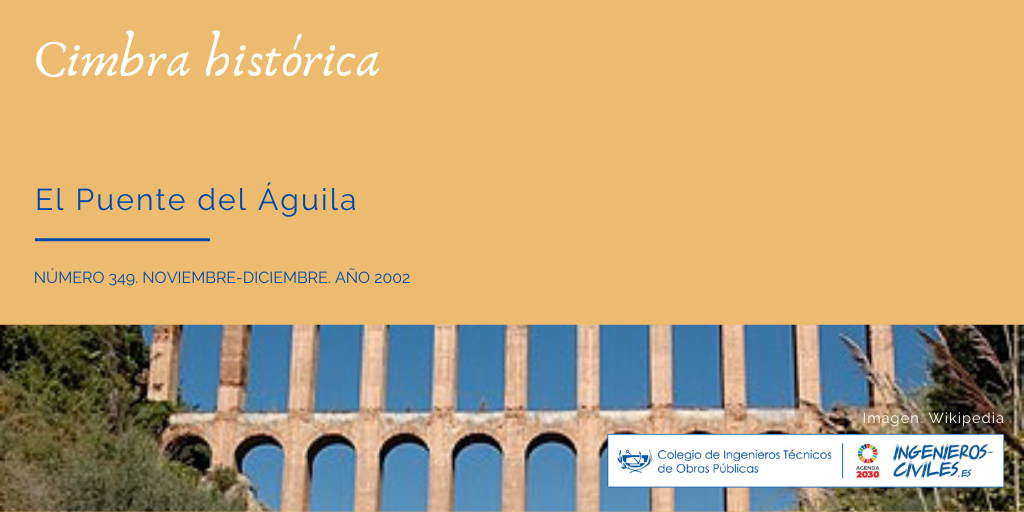

A la altura del punto kilométrico 294,9 de la carretera nacional 340, hoy sustituida por la autovÃa que discurre al norte, no suele ser extraño encontrar a algún que otro turista fotografiando este acueducto conocido como Puente del Ãguila por los vecinos de Maro.

El viaducto, con el que la carretera salva el barranco de Maro âdenominado de la Coladilla más al norte- es el lugar ideal para la observación de esta obra de IngenierÃa sobre la que el observador suele preguntarse su origen y al que se le atribuyen antecedentes romanos, quizás a la vista de los arcos de medio punto de su estructura.

Maro, antiquÃsima alquerÃa o lugar, es una localidad situada en el extremo este de la provincia de Málaga que ha tenido un próspero pasado relacionado con la industria de la caña de azúcar y de la que ya se tenÃa conocimiento de antiguos trapiches en el siglo XVI.Â

El crecimiento industrial relacionado con la caña de azúcar durante la segunda mitad del siglo XIX fue especialmente importante. La caña, que abundaba en la India y China, fue incorporada por los árabes a partir del siglo X entre las cosas de Valencia y Málaga.

No se han podido localizar, hasta hoy, datos documentales sobre la fecha exacta de construcción del acueducto. La ConsejerÃa de Cultura de la Junta de AndalucÃa, en un hito informativo existente junto al mismo, lo data entre 1879 y 1880. Esta fecha es coherente con la de la Real Orden de cuatro de octubre de 1879, dictada por el Ministro de Hacienda de la época Manuel de Orovio, en relación con la construcción del ingenio azucarero al que abastecÃa de agua:

â⦠y que no contando la finca con más comunicación que la que por las sierras que la rodean conduce a la playa nombrada de Burrianas, es indispensable introducir por la misma los materiales de construcción necesarios y otros efectos, como son: maderas, ladrillos, cales, yesos, cementos, hierros, herramientas, máquinas, carros, carbones, guanos, cañas, etc., del Reino y extranjeros; asà como también es preciso servirse del mismo camino para exportar los productos de la fábrica, por lo que se suplica se habilite la mencionada playa de Burrianas para la carga y descarga de los expresados artÃculosâ¦Â

S.M. el Rey (Q.D.G.), de conformidad con lo propuesto por V.E., se ha servido de resolver que se habilite la playa de Burrianas, en la provincia de Málaga, para el desembarque de maderas, cales, yesos, cementos, hierros y todas las primeras materias que a la construcción de la fábrica de azúcar denominada de las Mercedes se destinen y las máquinas, carros, carbones y demás útiles para la fabricación, ya sean del reino do hayan pagado los derechos de introducción en otra aduana, y para el embarque de los productos de la misma fábrica; todo, con la autorización de la aduana de Nerja y bajo la vigilancia del resguardo de carabineros establecido en la playa que se habilitaâ.

Lo cierto es que en el inventario de bienes y particiones del propietario, fechado en Grandada en 1888, ya aparece descrito como tal: â⦠con una fábrica azucarera y otros diversos edificios, varias acequias y un gran acueducto para el riego; constituyendo todo ello un cuerpo de bienes,â¦â

El promotor de la obra fue JoaquÃn Pérez del Pulgar y Ruiz de Molina, abogado granadino, que heredó de su madre, Soledad Ruiz e Molina y Cañaveral, cerca de dos millones de metros cuadrados de tierras en Maro. JoaquÃn estaba casado con MarÃa de las Mercedes Blake Monsegur, cuyo nombre tomarÃa la posterior colonia agrÃcola de las Mercedes y maro y que contenÃa tanto el acueducto como el citado ingenio.

JoaquÃn tuvo tres hijos: Emilio, Fernando y José, y una hija, MarÃa del Carmen Pérez del Pulgar y Blake, la cual contrajo matrimonio con el abogado sevillano Rafael de Chaves y Manso, que ostentaba los tÃtulos de marqués de Tous, de la Cueva del Rey y conde de Casa de Chaves. El también caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica y Maestrante de la Real de Sevilla, por las informaciones recogidas en la localidad, tuvo una destacada intervención en los diseño del acueducto.

Rafael falleció el 29 de junio de 1903 âa la edad de setenta y cuatro años- en el propio ingenio azucarero, vÃctima, según reza el acta de defunción, de uremia aguda. Dejó cinco hijos: Mercedes, JoaquÃn, Fernando, Federico y MarÃa de las Mercedes Chaves Pérez del Pulgar. Su tumba se conserva en el recogido y céntrico cementerio de Nerja, sin que se sepa por qué no descansan junto a él los restos de su esposa e hijos.

Estas colonias agrÃcolas debÃan su razón de ser a la calificación que otorgaba la ley de junio de 1868 âsancionada por Isabel II- sobre fomento de agricultura y de la población rural: dicha ley, que derogaba la legislación anterior, hundÃa sus raÃces en la Ley Agraria de Jovellanos y permitió la recuperación de los baldÃos parea el cultivo de las tierras dedicadas hasta aquel entonces, de modo exclusivo, al pastoreo de los ganados. Entre otros beneficios, figuraba el siguiente:

âQuinto. Las industrias propiamente agrÃcolas que se ejercieren en el campo para poner los productos de las mismas fincas en estado de conducirse a los mercados, como parte y complemento de la producción rural, no estarán sujetas a contribución de ninguna clase en los plazos que se dicen en los párrafos anterioresâ.

La ley exigÃa que, para acogerse a los beneficios fiscales de la misma, se aportase la situación, área y linderos de las fincas objeto de calificación: âEl alcalde dispondrá inmediatamente que dos individuos de la junta pericial del pueblo se cercioren de los hechos expuestos por el propietario, inspeccionando ocularmente los terrenos y dando su informe por escritoâ.Â

El amillaramiento de las tierras de JoaquÃn Pérez del Pulgar âprocedimiento establecido para repartir las contribuciones- tuvo sus vicisitudes habida cuenta de las diferencias encontradas en las superficies verificadas por el agrimensor José CongÃn, nombrado al efecto:

âEl señor alcalde llamó la atención del ayuntamiento sobre la gravedad que envuelve el dictamen pericial del que se dio cuenta en sesión del pasado 26 de julio de 1879, en cuanto acusa considerable beneficio en la contribución territorial repartida a D. JoaquÃn Pérez del Pulgar y una aminoración inexplicable de utilidades imponibles que se calcula en 23.489,50 peses cuando menos y 1.654 marjales de riesgoâ¦â

La resolución del ayuntamiento de Nerja provocó la protesta de Antonio Moreno Roca âadministrador de las fincas de D. JoaquÃn- quien, en escrito de fecha de 23 de agosto de 1879, se manifestaba asÃ: â⦠por todas estas disposiciones legales, procede se suspenda in continente; en su comisión enigmática, al agrimensor D. José Congin y del competente auxilio que le acompaña y que no vuelva a presentarse en la finca de mi principal, que ha invadido contra la voluntad de su dueñoâ¦â

Sin duda alguna, la fiscalidad sobre personas y bienes no era, ya en aquella época, plato de buen gusto y las reclamaciones a la hacienda pública eran cosa frecuente. El Presidente de la corporación, el Alcalde Antonio Urbano, llevado por âel interés público, la moral administrativa y el prestigio de la leyâ, en escrito de 29 de agosto de aquel año, se expresaba asÃ:

â⦠sobre la desusada acritud que el escrito respira injustificadamente contra el ayuntamiento, que merece el empleo de otro lenguaje escogido, desterrando expresiones ofensivas y malsonantes que en nombre de la corporación se desprecian como merecenâ¦â

Todas las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha para averiguar el nombre del constructor que levantase la construcción del acueducto nos lleva a la figura de Francisco Cantarero MartÃn, hijo de una conocida familia de Nerja de antecedentes antequeranos y que, al parecer, cursó los estudios de Arquitectura. Ãl fue âsegún las afirmaciones de uno de sus descendientes-el propietario de la fábrica de miles âEl Progresoâ, la cual se estableció alrededor de 1886.

Poco se ha podido investigar acerca de este personaje pero, al parecer, fue el padre del que fuera alcalde de la villa, Francisco Cantarero RodrÃguez, Ingeniero de Minas y artÃfice de la traÃda de aguas a Nerja del manantial de La Santa. Fallecido en la localidad a la edad de 92 años tras emprender, con notable éxito, la explotación de minas de plata en Bolivia y Argentina, amén de numerosas obras de IngenierÃa por aquellas tierras.

El manantial de Maro

La industrial del azúcar es una voraz consumidora de agua, por lo que los promotores del acueducto fueron a por las aguas donde hasta en verano no faltaban: el nacimiento de Maro, a poco más de un kilómetro a levante. El manantial de Maro se encuentra situado a 600 metros al suroeste de la Cueva de Nerja, a un kilómetro de nuestro acueducto casi al pie de la carretera de AlmerÃa y dentro del denominado acuÃfero de las Alberquillas, que discurre entre Canillas de Albaida y Cerro Gordo, con una extensión de 60 kilómetros cuadrados en el que abundan los mármoles dolomÃticos altamente fracturados.

El manantial tiene un caudal medio de 168 litros por segundo, aunque alcanzó los 650 âcantidad realmente notable-, el 12 de noviembre de 1982 tras unas lluvias que arrojaron unas precipitaciones de 200 milÃmetros .Sus aguas, aún con un alto Ãndice de cálcico y sulfatos, tienen un agradable sabor.

La acequia que discurre por la coronación del acueducto, de 65 centÃmetro de calado y otros tantos de anchura deriva un caudal medio aproximado de 100 litros por segundo.Â

Tanto la construcción del ingenio âtechumbres- como la del acueducto debieron consumir gran cantidad de madera, ladrillo y cal, especialmente la primera en el alzado de las cimbras que conformaban las esbeltas arcadas de medio punto. Asà parece sugerirlo la mención de dichos materiales, en primer término, en la Real Orden citada en párrafos anteriores.

Diseño del acueducto

El acueducto se diseñó para una anchura de 118 varas de largo por 62 de alto. El diseño estructural es de arcadas distribuidas en cuatro niveles con 2, 6, 11 y 17 vano resueltos con arcos de medio punto peraltados (vistos desde el cauce a la coronación).Â

Las arcadas están construidas con ladrillo de tejar de 26 centÃmetros de largo, 13 de ancho y seis de espesor, tomados con mortero de cal hidráulica. El diseño estructural de la obra nos recuerda el correspondiente al edificio de las aguas de Barcelona, lo que indica que las arcadas de medio punto peraltadas pudieron constituir una corriente de diseño propia de la época.Â

Los arcos tienen todos el mismo radio en el intradós: 1,70 metros, con un fondo de bóveda de tres metros en el nivel inferior; espesor que disminuye unos 35 centÃmetros respecto del nivel inmediatamente inferior. La rosca es de 60 centÃmetros âunos dos pies-.

Resulta curioso comprara el trazado de estos arcos con los diseñados en el dibujo de la época y que nos sugiere que se proyectaron sobresalientes del plano del alzado que determinan las pilas.Â

Ãstas, que soportan los arcos de medio punto, arrancan en el cauce con un 1,50 metros de ancho por tres metros de fondo y menguan en los niveles superiores como ya se ha indicado. El llagueado de la fábrica es del orden de los dos centÃmetros y, quizás para contar con una mayor rigidez de conjunto, el trasdós de los arcos se rellenó con mamposterÃa ordinaria de cal hidráulica hasta la horizontal.

Una vez la vista supera las arcadas, se nos presenta el friso que soporta la acequia que da sentido a esta obra. El tratamiento del mismo es diferente según sea el alzado sur o norte. En el alzado sur, se aprecia una moldura de tres hiladas de ladrillo. En el alzado norte, el diseñador fue más generoso y aparecen 17 grupos de cuatro arcos ciegos de influencia mudéjar: 15 grupos de arcos túmidos coincidentes con cada uno de los vanos y dos centrales lobulados, éstos últimos cuyo diseño apareció por primera vez en Al Andalus durante la construcción de la ciudad palatina de Madinat Al Zahara.

Volvemos nuestra vista al diseño atribuido a Rafael Chaves y comprobamos que no son juegos de cuatro arcos sino de dos. Más aún, los vanos centrales son también túmidos como el resto. En cuanto a las 17 bolas apoyadas en sus correspondientes bases, que rematan los cajeros de la acequia, sólo quedan restos de las bases.Â

La estructura del acueducto se remata con un pináculo situado en la mitad de su longitud que, como puede observarse, no coincide con el eje del cauce. El pináculo se sustenta sobre un prisma de fábrica de ladrillo que, con dos acuerdos curvilÃneos, enlaza con el cuerpo superior de la obra y que se encuentra atravesado âen el sentido norte-sur- por dos graciosos arquitos de medio punto.Â

En el costado de ponente del prisma, sobre un rectángulo enfoscado sobre la fábrica, parece insinuarse una inscripción terminada en âdezâ.Â

Sobre le pináculo, se erige una veleta con forma de águila bicéfala que, aún hoy, a unos 122 años de construcción, sigue marcando la dirección del viento de levante que sube encajonado por el barranco. No se ha podido justificar la presencia de este águila bicéfala en el remate de la obra: ¿recuerdo de Carlos V, el cual dispuso en su escudo el ave imperial bicéfala y cuya madre, la reina Juana de Castilla, hiciera merced de las tierras de Maro en 1505 otorgándolas a Gaspar de Gricio, su secretario? No lo sabemos.

Vicisitudes de su construcción

Sà circula el rumor entre los vecinos ancianos el lugar de que en aquella época pudieron anidar aguiluchos en las oquedades de la roca del barranco y de ahà el nombre de Puente del Ãguila.

Sobre las vicisitudes de construcción de esta obra, poca información se ha podido conseguir que no sea el testimonio directo de vecinos que recuerdan los relatos de sus abuelos, narrándoles cómo los carros, cargados de ladrillos y tirados por estibas de carga, accedÃan al interior del andamiaje a depositar su carga en las distintas alturas de la construcción.

En una región como AndalucÃa, no podÃa faltar la cruz rematando obras de esta envergadura que, sobre el águila y mirando al sur, parece encomendar al sumo hacedor la seguridad de la estructura.Â

El acueducto fue bombardeado durante la Guerra Civil, bien directamente âpodrÃa haber sido un objetivo estratégico- o indirectamente como consecuencia de los impactos procedentes delos cruceros de Canarias, Almirante Cervera o Baleares al cañonear la vieja carretear de la costa entre Málaga y Motril, durante la segunda fase de las operaciones navales sobre Málaga.

El testimonio de dos vecinos da como cierta la afirmación de que, al incidir uno de los proyectiles en la acequia que corona el acueducto y producirse el estallido del agua del interior, se detuvo el bombardeo a aquél.

Lo cierto es que la bibliografÃa sobre la Guerra Civil en Málaga refleja la dureza de aquellos sobre la carretera durante la denominada segunda fase de las operaciones navales sobre la provincia ocurrida en la primera quincena de febrero de 1937. Y, dado que nos 300 metros aguas abajo del acueducto se encuentra una importante obra de fábrica de dicha vÃa, de un modo u otro, bien pudo ser una vÃctima más de la guerra.

El acueducto ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la ConsejerÃa de Cultura de la Junta de AndalucÃa, que a su vez financió la redacción del Proyecto de Intervención del Acueducto Puente del Ãguila, Barranco de la Coladilla, Maro, Nerja (Málaga).Â

El proyecto, redactado en el mes de abril de 2021 por el Arquitecto D. José Ramón Cruz del Campo, pretender frenar el progresivo deterioro de la obra dentro de una intervención regida por criterios de recuperación y salvaguarda. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a unos 290.000 euros (unos 48 millones de pesetas).Â

La Delegación de Málaga del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas está procediendo a la recuperación histórico-documental de este bello acueducto de finales del siglo XIX localizado en Maro (Málaga).Â

Autor. Francisco Aguilera Cuenca, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

ArtÃculo incluido en el número 349 de Cimbra, correspondiente a los meses de noviembre-diciembre de 2002.